「昔の空手合宿は地獄だった」──極真空手の先輩たちから、そんな話を聞いたことはあります。

実際、本当の強さを求めて入門した私が、白帯で初参加した夏合宿は、まさに過酷そのものでした。

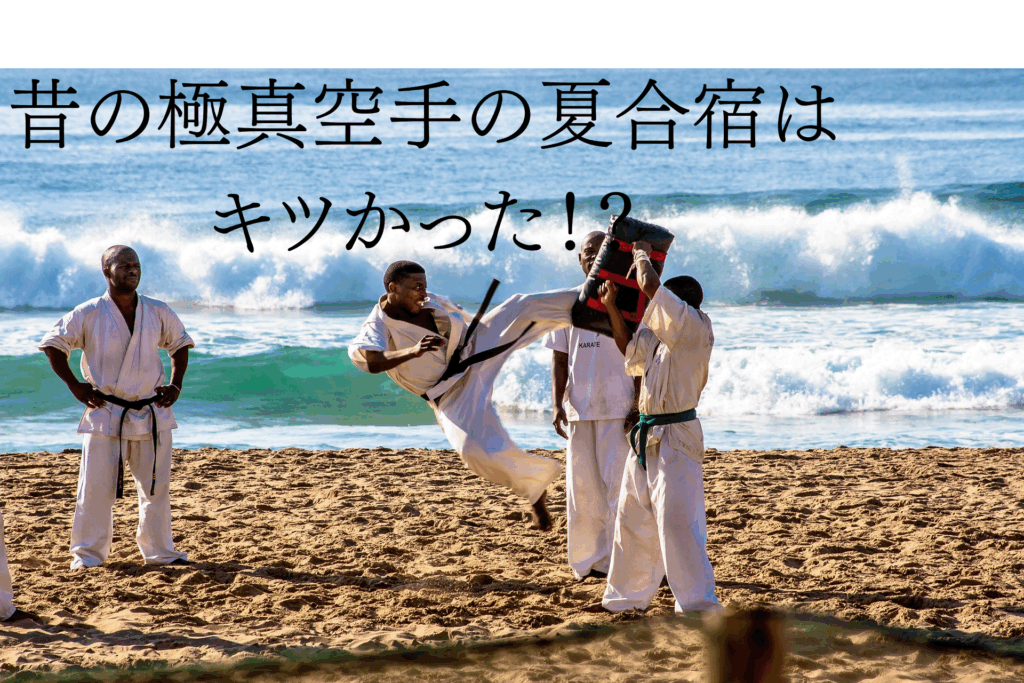

砂浜という過酷な環境で行われる極真空手の稽古。身体だけでなく、心の限界とも向き合う夏合宿の原風景。

この記事は「それでも昔は良かった!今の合宿では生ぬるい!」と言いたいわけではありません。

過酷な体験の中にあった“学び”や“楽しさ”を振り返り、今の合宿に活かせるヒントとして読者の方にお伝えしたいのです。

方法は変わっても、空手を通して人が育つ場であることは変わりません。

優しさと厳しさ、その両立をどう築いていけるか──その問いを、今こそ共有したいと思います。

まずは、昔の空手夏合宿がいかに苦しいものだったかを説明したのちに、この経験を今に活かすにはどうすればいいかを考えます。

関連記事:上段回し蹴りは空手のトリプルアクセルだ!──美しく決めるための体の使い方と稽古法

極真空手の終わりなき砂浜マラソン、休憩中の筋トレ──精神的な地獄

※このサイトはアフィリエイト広告を掲載しています。

何度も往復した、この砂浜。景色は穏やかでも、心は何度も折れそうになった。

終わりなき砂浜マラソンと先輩の声

私がまだ極真空手を始めたばかりの合宿では、片道2キロの砂浜を往復し続けるマラソンから始まりました。

終了の合図はなく、「やめていい」と言われるまでただ走る。

走っても走っても終わりが来ない恐怖により、精神的にも追い込まれました。

足は砂にとられ、ふくらはぎが痙攣しそうになる頃、先輩からの「もっと走れ!根性見せろ!」の声。

班ごとの順位でお菓子やジュース、お酒がもらえる仕組みでしたが、下位の班には何ももらえないという“屈辱”の空気が流れました。

休憩中も地獄?仰向け腹踏みと1000回筋トレ

ようやくマラソンが終わったかと思えば、今度は仰向けで砂浜に寝かされ、上から先輩の足が次々と落ちてくる「腹踏み」。

ただ耐えるしかない時間です。

そして、稽古と稽古の合間の“休憩”時間すらも休めません。

ある年は世界大会出場選手の先輩が合宿に同行しており、その指導のもとで、食後や風呂前にまで拳立てや腹筋、スクワット。

全種目を合計1000回以上の筋トレが課されました。

(これはさすがに希望者のみでしたが…)

合宿最終日には、50人以上との総当たりスパーリング。

足元がふらついていても、次の相手がすぐに目の前に立っている。

限界の先に何があるのか、自分の身体で学ばされた時間でした。

けれども、おかげさまで肉体的にも精神的にも強くなれたのは、言うまでもありません。

📌 関連記事リンク : 👉 心が乱れたとき、どう整える?──空手と仏教が教えてくれた“本当の強さ”

今の極真空手合宿が“優しさ”を大切にする理由

時代は変わりました。

現代の合宿では、子どもたちが主役です。

厳しさよりも、「空手が好き」「また来たい」と思える空間づくりが重視されています。

例えば、稽古後に行う花火大会、仲間と楽しむドッジボール、夜の語らい──

それらが子どもたちの「居場所」となり、空手を続ける原動力にもなっています。

強さを育てるには、まず心が落ち着ける場所が必要だった。

保護者が安心して送り出せること、子どもが心を開いて学べること。そのどちらも大切にする姿勢は、今の合宿の“優しさ”そのものです。

関連記事:🥋 勝ち負けを超えて自由になる:精神修行と空手に学ぶ“本当の強さ”

変わっても残る“試練”──子どもたちも戦っている

昨年の合宿では花火大会のあとに、ある子どもがこう言いました。

「今日の稽古はきつかったけど、最後まで頑張れてうれしかった」

きつい一日を乗り越えたあとに見る花火は、心に静かに残った。

その稽古は、かつての過酷なメニューとは異なるかもしれません。

でも、彼にとっては初めての挑戦であり、明確な“壁”との戦いだったのです。

形式が変わっても、「空手を通して自分を乗り越える」という本質は、今の合宿にも確かに息づいています。

関連記事:50歳を超えて、ようやく気づいた「本当の強さ」──試合で勝つだけでは、心は変わらないという話

時代に合わせながらも、“芯”を守り続けたい

確かに、かつてのような厳しさは薄れました。

けれど、変化を否定することが目的ではありません。

大切なのは、「厳しさをどう優しさの中に織り交ぜるか」を問い続けることだと思っています。

極真会館自体も時代に合わせて方針を変え、「育てる武道」へと舵を切りつつあります。

私はこれからも、「この合宿で何を伝えるのか」「何を学べるか」を自らに問いながら、稽古を続けていきたいと思っています。

厳しさの先に、こうして誰かを支えられる強さが残ればいい。

◎まとめ(読者様への問いかけ)

極真空手夏合宿は“昔より楽に”なったのでしょうか?

それとも、形を変えて「挑戦の場」として進化したのでしょうか?

あなた自身なら──

- どんな合宿を理想としますか?

- 昔のような「根性論の合宿」が好みでしょうか?

- それとも今の「育てる合宿」に共感しますか?

確かに時代は流れています。どちらが良いとは一概に言えません。

ですが、お互いの良さを融合することこそが中道の教えではないでしょうか

関連記事:👉「中道」とは何か?──選挙で使われる言葉と、仏教が示す本当の意味

厳しさと優しさ、その両方を大切にする時代に、武道を志す身として何を学び、伝えていけるか──

私は、この問いを胸に今年も海辺に立ちます。

「本当に空手で心は強くなるのか?」

その答えをこちらの記事で詳しく解説しています。

📌 合わせて読みたい:生活に関わる“大事なテーマ”はこちら

⇡ 記事の最初に戻る

🌿 最後まで読んでくださってありがとうございます。

心が少し軽くなったら、LifeSpiritトップページに戻って、ほかの記事もゆっくりどうぞ。

【この記事を書いた人】

極真空手歴20年。トラックドライバーとして日々の労働をこなしながら、仏教・禅・気功の修行を重ね、心の鍛錬と現実生活を融合した生き方を探求。

ブログ「LifeSpirit」では、**“優しさこそ真の強さ”**を理念に、空手・仏教・日常修行を通じて「心を整える生き方」を発信しています。

コメント